白の下駄 ~白花緒のすがった下駄~

和装履物の中ではフォーマルな色味が白になります。

白花緒というと真っ先に思い浮かべるのは僧侶・神職。

神社仏閣にお勤めの方のイメージが強くなります。

そういった方々のお仕事履きとして採用されるシーンも多く、白花緒の下駄というのは比較的馴染みのある組み合わせだと思います。

白花緒

下駄で「白」というと、下駄台の方が白く加工されているというのは考えづらいの

で、やはり花緒が白、という事になると思います。

白花緒・・・というと当店のラインナップとしては合成皮革・牛革・会津木綿・ジャガード織・罠ビロードといった花緒があります。

白花緒として最も多いのは革花緒で、最も履かれている花緒です。

それに対して布花緒の会津木綿などは足当たりも良くなるため、下駄を履きなれない方にもお勧めです。

これらを下駄台に合わせたイメージが下記の通り。

白木の大角下駄(メンズ)

王道の二枚歯の下駄です。

男性物の下駄!というと真っ先にイメージ出来る形だと思います。

それは僧侶・神職さんなどにも定番のスタイルで、板前さんなどの飲食業の方も履かれる方が多いです。

砥の粉で磨かれた白木の仕上は足当たりサラッとして履きやすく、その自然な見た目もどこか落ち着く雰囲気があります。

白花緒との組み合わせでもその存在感は確かな下駄です。

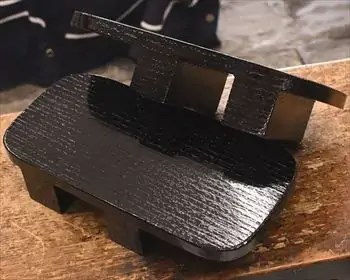

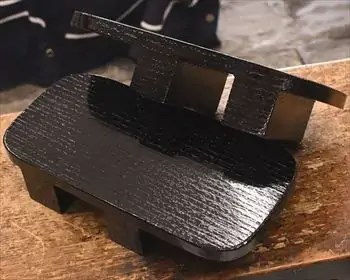

黒捌きの大角下駄(メンズ)

白木に対して黒塗りの下駄です。

塗下駄とすることで耐水性も加わるため、普段は雪駄や草履だけど雨の日は下駄にする、といった方などの足元は塗下駄であることが多いです。

白木の下駄同様、神職・僧侶・板前さんなどの仕事履きとしての用途が多い下駄です。

白木の右近下駄(メンズ)

最近では二枚歯の下駄を敬遠される方も多く「これこれ!」と思う方も多いかもしれません。

サンダルのような低いスタイルで底がスポンジ張りのされた右近下駄です。

日常的に使用されることの多い白花緒をすげたスタイルですと、「二枚歯下駄の歩行型」よりも「右近下駄のバランス型」を重視されるのかもしれません。

安定感のある下駄で、履きなれない方にも違和感なく履ける下駄だと思います。

黒捌きの右近下駄(メンズ)

二枚歯同様に黒塗りの右近下駄もございます。

右近という形があまり雨に・・・という用途ではないので、こちらの場合は「デザイン的に黒塗りが好み」といった方におススメ。

黒台に白花緒が映える格好になりますね。

茶竹表付きの日光下駄(メンズ)

下駄だと少しカジュアルに見えて・・・と悩むシーンにお勧めなのが表付きの下駄です。

昔から和装履物の中では格付けの頂点にあるのが畳表の履物で、こちらのように下駄でも表面に畳表を張る事により格高い下駄となります。

フォーマル使用にも耐えうる下駄となりますから、使用用途にも心配ご無用です。

胡麻竹大右近下駄(メンズ)

白は白でも季節感を出したい、という方に。

夏物の下駄、ございます。

下駄の中では表面に胡麻竹張りをされた下駄というのが昔ながらの「夏下駄」になります。

足当たりサッパリと、また見る者を涼しくするというのが重要な夏の履物において、竹張りの下駄は十分に夏の足元を支えてくれることでしょう・・・

白木の芳町下駄(レディース)

今まで男性物ばかりご紹介してきましたが、女性物の下駄ももちろんございます。

当店専門店ですので、お客様ご指定の台と花緒で組み合わせる事ができますので、その点はお客様の自由になります。

こちらは女性物の下駄の基本形の二枚歯下駄・芳町です。

最も軽やかに履ける下駄で歩きやすい形になります。

白木の舟形下駄(レディース)

男性物でご紹介した右近下駄もございますが、女性物ならではの下駄もご紹介しておきます。

草履の形を踏襲したような形で舟形下駄といいます。

右近下駄に比べると若干厚みもあり、着物にも合わせやすいスタイルになっています。

右近下駄同様にスポンジ底が張られていますのでグリップ力の面も安心です。

茶竹表付き相右近下駄(レディース)

男性物同様の運びになりますが、畳表のついた下駄でしたら場面選ばず。というスタイルでお履き頂く事が可能。

女性物の表付きの下駄も二枚歯・のめり・右近・舟形の各種でご用意しております。

用途やお好みに合わせてお見立てください。

このページでは白花緒の下駄を中心にご紹介させて頂きました。

基本的には我々のような和装履物専門店の場合、お客様に台と花緒をお選び頂き、それを足に合わせてすげていくようになります。

こちらでご紹介させて頂いた下駄や花緒以外にも様々な商品をご用意しておりますので、是非商品も合わせてご覧ください。